Die Portland-Cementfabrik, 1863 gegründet von Carl Krebs und stillgelegt durch die Heidelberger Cementwerke 1907

Autor: Hartmut Geißler

nach Henn, Industrie-Entwicklung

Cramer, Dietmar: Die Geschichte von HeidelbergCement. Heidelberg 2013

Cramer, Dietmar: 150 Jahre Zementwerk Mainz. Die Geschichte des Zementwerkes Mainz-Weisenau. Heidelberg 2014

Harsányi, Dr. Eszter und Cramer, Dietmar: Über 100 und immer noch auf Achse – Die Geschichte der Seilbahn zwischen Nußloch und Leimen. Heidelberg 2018

und Archivmaterial des Ingelheimer Stadtarchivs, des Privatarchivs von Karl Urhegyi (Heidesheim), des Archivs des Geschichtsvereins Essenheim (Dirk Wambach) sowie des HC-Archivs (Dank für die Bilder!)

Die "Portland-Cementfabrik Ingelheim a. Rhein Carl Krebs", 1863 vom Heidesheimer Ölmühlenbesitzer Carolus/Karl/Carl Krebs (1817-1885) gegründet, lag auf dem heutigen Boehringergelände und produzierte bis zu ihrer Stilllegung 1907. Sie war die vierte ihrer Art, die in Deutschland gegründet wurde, Carl Krebs gehörte also zu ihren Pionieren. Im Jahr 1897 wurde sie in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und im Jahr 1899, einer Zeit mit guter Zementkonjunktur, hatte sie eine Belegschaft von nahezu 400 Arbeitern und war damit lange vor Boehringer der größte Industriebetrieb in Ingelheim.

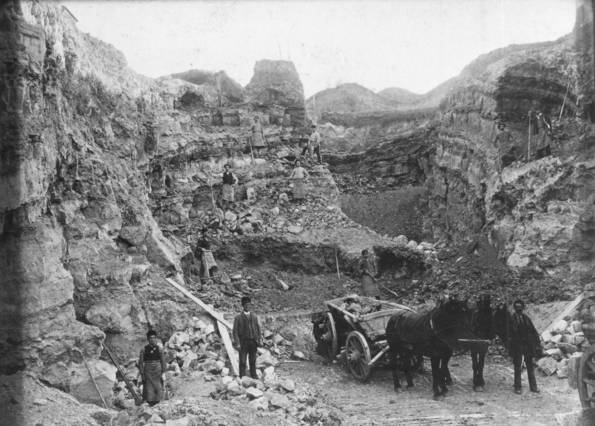

Damals waren die Produktionsabläufe der Zeit entsprechend recht primitiv. Vor dem Mahlprozess mussten die Kalkbrocken von Hand im Steinbruch des Mainzer Berges („Kahlenberg“) gebrochen werden, mit Pferdefuhrwerken zum Werk gefahren und dort auf Haselnussgröße zerschlagen werden. Trotzdem produzierte die Firma zur Blütezeit 1891 ca. 35.000 Tonnen Portland-Cement, der sich besonders gut für den Unterwasserbau von Brücken und Häfen eignete.

Abtransport des Rohmaterials mit Pferdewagen aus dem Steinbruch am Mainzer Berg; Copyright: HC-Archiv

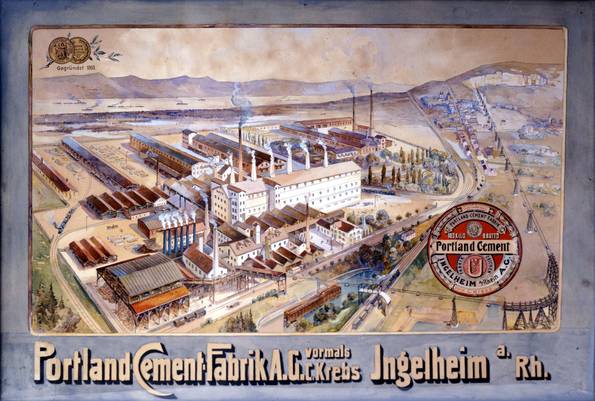

Bild des Werkes um 1901; Copyright: HC-Archiv

Kommentar zum Werksbild

Der Typ des Bildes - stolzer Besitz, qualmende Schlote - war damals weit verbreitet, denn auch andere Zementwerke wie die in Heidelberg, Mannheim und Weisenau wurden auf ähnliche Weise dargestellt.

Das Werk füllt fast strahlend (vom weißen Zementstaub?) die ganze Bildmitte aus und liegt viel zu dicht an den Rheinauen, obwohl zwischen dem Werk und dem Rhein fast 4 Kilometer liegen. Auch die Schiffe auf dem viel befahrenen Rhein qualmen, was die Schlote hergeben. Das Werk selbst ist durchzogen von mehreren Anschlussgleisen der Eisenbahn, deren Hauptgleise von rechts oben an Nieder-Ingelheim vorbei verlaufen. Ein Zug fährt gerade unter der Schutzkonstruktion für die Transportbahn hindurch, die vom Steinbruch am Mainzer Berg rechts oben hinab und im Bogen zum Werk hinüber führte. Das Bild dürfte also nach der Inbetriebnahme der Transportbahn (1901) entstanden sein.

Nachdem der Transport des Rohmaterials von der Carolinenhöhe am Mainzer Berg auf Fuhrwerken durch die enge "Obergass" (Mainzer Straße) von Nieder-Ingelheim hindurch immer wieder zu Belästigungen und bedrohlichen Situationen geführt hatte, wurde ab September 1899 eine Drahtseilbahn von drei Kilometer Länge über die Grundstraße, die Bahnhofstraße sowie über die Eisenbahn hinweg gebaut, eine teure Investition.

Sie konnte im April 1901 der Benutzung übergeben werden und erfüllte ihren Dienst offenbar ohne Komplikationen.

Schutzbau unter der Transportbahn in der Bahnhofstraße; Copyright: HC-Archiv

Die Unternehmensleitung hatte längere Zeit der Schwiegersohn des Firmengründers, (Heinrich) Ludwig Klippel, als "Inhaber" (so 1887) inne, ein Enkel eines langjährigen Wackernheimer Bürgermeisters, der bei seiner Hochzeit 1871 mit Maria Christina Elisabetha Krebs, genannt Elise, einer Tochter des Firmengründers, als "Fabrikant in Nieder-Ingelheim" bezeichnet wurde. Aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung wurde er jedoch entmündigt und starb 1901 in der Landesirrenanstalt in Heppenheim. Seine Ehefrau Elise Klippel handelte als seine „Vormünderin“ 1897 stellvertretend für ihn als "Eigenthümer der Firma Carl Krebs".

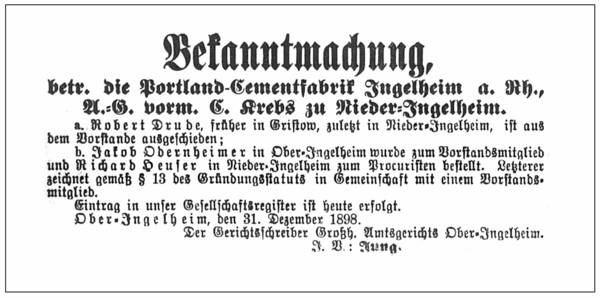

In diesem Jahr 1897 wurde das Unternehmen von Elise Klippel an ihren Fabrikdirektor Jacob Odernheimer aus Ober-Ingelheim versteigert, der sie weiter verkaufte, und zwar an die „Bank für industrielle Unternehmungen“ in Frankfurt unter dem Direktor Dr. Alfred Parrisius, wobei sie in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde und nun "Portland Cementfabrik Ingelheim a/Rh. A. G. vorm. Carl Krebs" hieß.

In ihrem Aufsichtsrat saßen zeitweise auch Dr. Hermann Bopp (aus Reichelsheim/Hessen) und Jacob Odernheimer, die 1899 ihre eigene Firma in Frei-Weinheim gründeten, die Chemische Fabrik Frei-Weinheim, später genannt "die Bleiweiß".

Leitendes Personal der Aktiengesellschaft aus dem Rheinhessischen Beobachter Ende 1898; Copyright: Peter Weiland

Anstoß erregte immer wieder die starke Staubemission des Zementwerkes, die auch Gegenstand von Untersuchungen der hessischen Gewerbeaufsicht wurde. So wurde schon 1897 vom Großherzoglichen Fabrikinspektor Engel die Entstaubungsanlage als unzureichend kritisiert. Nicht nur die Fabrik, auch ihre Umgebung sei von Zementstaub dick überzogen. Weiterhin beanstandete Engel die "die Arbeiter sehr schädigende Missstände". Daraufhin installierte man 1904 eine neue Ofenanlage und eine neue Zementmühle.

Seit etwa 1900 geriet die Firma immer mehr in die roten Zahlen und konnte keine Dividende mehr zahlen. Alle Sparmaßnahmen reichten nicht aus, ihre Aktien befanden sich 1906 alle im Besitz der Frankfurter Bank für industrielle Unternehmungen, die sie in diesem Jahr an die Portlandzementwerke Heidelberg/Mannheim verkaufte, die so zum neuen Eigentümer des Ingelheimer Werks wurden. Dies geschah damals mit mehreren Zementwerken.

Diese Übernahme sollte wohl in erster Linie dazu dienen, die in drei regionalen Zementsyndikaten, die Mengen und Preise einheitlich bestimmten, vereinbarten Ingelheimer Zement-Kontingente in die Heidelberger Verfügung zu bekommen. Begründet wurde sie allerdings mit drohenden Klagen gegen die Staubentwicklung durch die benachbarte Firma Boehringer und die Griesmühle.

Auf eine Anfrage des Nieder-Ingelheimer Bürgermeisters vom 15. März 1907 wegen der Stilllegung damals größten Industriebetriebs in Nieder-Ingelheim antwortete die Verwaltung (auf einem Briefbogen der Zentrale in Heidelberg) am 18. März 1907 - also postwendend - mit folgendem Brief:

Copyright Stadtarchiv Ingelheim

Grossh. Bürgermeisterei Nieder-Ingelheim.

Auf Ihre gefl. Zuschrift von. 16. ds. an die Portlandcementfabrik Niederingelheim vorm. Krebs A. G. Niederingelheim beehren wir uns ergebenst zu erwidern, dass wir allerdings alleinige Besitzer der Actien vorgenannter Gesellschaft sind und dass wir auch die Absicht haben den Betrieb einzustellen.

Den Zeitpunkt können wir heute noch nicht bestimmt angeben, doch wird es im Interesse der Cementfabrik Ingelheim liegen die Einstellung noch im Herbst d. J. erfolgen zu lassen, da bei längerem Betriebe die Nachbarfirma Böhringer Sohn dort, wie uns schon angekündigt, mit einer Entschädigungsklage wegen Staubbelästigung auftreten wird. Ein anderer Nachbar Herr H. Weyell 2 dort ist ohnehin schon mit solchen Ansprüchen an uns herangetreten.

Hochachtungsvoll

Sprengung der hohen Schachtöfen 1910; Copyright HC-Archiv

Teile der Transportbahn wurden von den Heidelberger Cementwerken in Leimen weiterverwendet und Brennöfen sowie Maschinen aus Ingelheim in Weisenau.

Übrig blieben die elegante Fabrikantenvilla des Carl Krebs, die heutige "Villa Schneider" in der Bahnhofstraße, die seine Tochter bis zu ihrem Tod 1931 noch bewohnte, und das Grabmal für den Gründer Carl Krebs, seine Ehefrau Christine und die Tochter Elise an der Wehrmauer vor dem Nordturm im Kirchhof bei der Burgkirche.

Familiengrabmal Krebs - Klippel im Kirchhof der Burgkirche; Foto: Gs

Gs, erstmals 22.02.07; Stand: 31.01.24